Marino Moretti

La bicicletta

“Saltò in bicicletta. Era quasi felice di volare, col vento che gli tagliava la faccia. Tutto gli piaceva: la bicicletta, il caldo, il freddo, la certezza di far presto, vado e torno, ed anche la sua gioventù…”

(da La vedova Fioravanti)

Mio fratello guarda dietro i vetri della finestra la tetraggine del paese natio, sempre lo stesso, e si volge d’un tratto, mi guarda, guarda padre e madre seduti, grida con voce di strazio:

— Compratemi la bicicletta!

Che gli salta in mente? Che vuole? Oh Dio, questo figlio che chiede, nientemeno, una bicicletta, quanto farà soffrire suo padre, quante lacrime farà versare a sua madre! Il capo di casa stenta a capire. Una bicicletta? Non gli risulta che un simile arnese sia ancora comparso nell’elenco dei «premi» gratuiti e semigratuiti come l’ombrello, l’arazzo, il Raffaello, il Barabino, e la Mater purissima. E poi non si riflette che un simile arnese detto anche «cavallo d’acciaio» (immagine folgorante) val quasi un autentico poliedro e che a raggiungere quella stolida cifra due o tre mesi di stipendio, forse, non bastano? E poi… la mamma ha ragione: in un’invenzione simile, ruote, manubrio, sellino, freno, pedali, c’è pure alcunché di diabolico. Non vedete? Non leggete i giornali? La bicicletta semina il terrore e la morte.

Duro, cocciuto, non si lascerà convincere il fanciullo di diciott’anni, maniaco com’è del progresso, convinto quasi antisignano o pioniere, che fra dieci anni si volerà, non come vuole il Monti, s’intende.

— Hai capito? Ci annunzia che fra qualche anno si volerà: vedi bene che nostro figlio è impazzito.

— Ah sì? Ma se non mi comprate la bicicletta…

Vince il fanciullo di diciott’anni, vince perché la sua stoltizia fa quasi paura e la sua certezza sgomenta. Il cavallo d’acciaio entra in tinello come un ospite silenzioso, che annunzia il progresso e si burla della famiglia e della nostra pace e di tutto. Ricordo questo solenne ingresso della bicicletta nel cuor della casa. Vedo mio padre seduto alla scrivania, col capo chino su non so che registro, e mi par che l’artificio sia evidente, non essendo questa l’ora dei numeri, e se egli veramente fosse occupato in quei suoi conti fittissimi per cui il lapis precede la penna, farebbe ora tirannicamente sgombrare il tinello. Mia madre, senza più dolcezza, irritata, ha voltato il capo dall’altra parte come per dire: «Non voglio neanche vedere». E se non poteva veder lei una cosa così mostruosa, perché permettere che le sorelline innocenti, come da un cantuccio, guardassero?

Era già stabilito che io guardassi comodamente e senza vergogna. Non si pensava che potessi avere qualche idea stramba: divorare la strada, fuggire di casa, far qualche cosa di molto grosso. Padre e madre sapevano che cosa dovevano pensare, ormai, dei due maschi: ne avevano uno ardito e uno sornione. Guai se non avessero avuto fiducia nella malinconia del sornione! Così io assisto a un avvenimento come questo, che potrebbe anche cambiare di punto in bianco la nostra placida esistenza, affettando un sentimento strano e un po’ ambiguo che sta fra l’incredulità per il progresso e la noia d’esser preso per quel che non sono. Nessuno mi osserva. Guardo tuttavia artificiosamente come se io mi senta tenuto d’occhio non meno del forte diciottenne, e ho già detto che non è vero. Hanno portato perfino un ridicolo trespolo che darà alla bicicletta, come ad altri oggetti, l’illusione di restare in piedi da s’è, e mi vien da ridere pensando che qua dentro si tratta la bicicletta come un oggetto, una cosa di cui si giustifichi la presenza e l’acquisto nel dire che è lì «per bellezza». Oppure la si tratta addirittura come una statua: in mezzo al tinello come Giuseppe Garibaldi sul piedestallo in mezzo a una piazza.

Ora penso — ma forse esagero la personalità dell’adolescente — che in quel momento di grande imbarazzo io trattenni a stento una di quelle risate fragorose che non usavano allora nelle nostre pavide comunità e che avrebbero rimosso le acque stagnanti delle riunioni familiari senza recare il vantaggio d’una reale, appassionata tempesta d’affetti. Ah veramente, eravamo buffi tutt’e sei, anzi tutt’ e sette, io, mio padre, mia madre, mio fratello, le mie sorelline, e la bicicletta. Era buffo che la bicicletta restasse in piedi da sè. E ancor più buffo questo voler disconoscere a ogni costo la funzione della bicicletta ch’era di divorare la strada, di seminare il terrore e la morte. (Bisogna però ammettere che le cose buffe sono legittime non meno delle logiche e normali, che hanno la precedenza perché accettate agevolmente dai più: e si voglia ammettere, prego, che anche le reazioni passive della timidezza, della paura, dell’incomprensione della modernità hanno i loro segreti eroismi, sebbene questi siano fiori che non potrebbero effondere il loro delicato profumo all’ombra della grandezza riconosciuta. Eppure, se non si fosse avvertito questo delicato profumo, quante volte non avremmo dovuto rinunziare a capir nostra madre? e di nostra madre avremmo forse apprezzato uno dei più poetici reagenti, che è la ignoranza?).

Ma intanto, ecco, non c’è più che il trespolo in mezzo alla stanza, cuor della casa, e il fratello maggiore vola lontano, avvolto in un polverone romantico a cui i romantici suoi diciott’anni dovevan bene aspirare con la cocciutaggine dei pionieri, dei benefattori dell’umanità. E, pedalando, ridice in segreto l’inno alla bicicletta del dottor Olindo Guerrini oggi divulgato da quel benedetto Touring Club Italiano, che è — per chi non lo sappia ancora — una specie di allegra e scoperta massoneria di tutta la gente che va in bicicletta.

* * *

Ricordo come, da quel giorno, si posavano su me gli occhi di mia madre un po’ stanchi e con una specie di nuova irritata trepidazione: lei mi studiava, voleva vedere lei coi suoi occhi — e con quelli dell’anima — come il cattivo esempio lavorava la morbida cera della mia personalità e qual era infine la forza d’attrazione della cosa nuova nella mia fantasia rivelatasi precocemente nei compiti d’italiano scritto, tutti «bellissimi per la sua età», «esagerati».

La verità è che mia madre poteva viver tranquilla e, purtroppo, un libro, un giornaletto, perfino una dispensa di romanzo popolare m’attraevano più del cavallo d’acciaio. Non mi curavo della mia inferiorità anche se notavo con qualche disagio che i ragazzi della mia età, della mia classe avevan gli stessi gusti del mio fratello maggiore, ch’era già un uomo: erano anch’essi già uomini. I più ricchi fra questi ragazzi avevano ottenuto la bicicletta senza grandi difficoltà, i più poveri non chiedevano tanto ma si offrivano ai ricchi per pulire la bicicletta. C’era già stato il caso d’un ragazzo che correggeva i compiti a un compagno purché questo gli permettesse di pulire la bicicletta! Chi non possedeva la bicicletta era anche più pratico e sapeva tutti i nomi dei pezzi: sapeva smontare e rimontare pezzo per pezzo. E io, muto. Senza sangue nelle vene. «Catena», «freno», «telaio», «camera d’aria», «nichelato», «sellino» erano per me parole vane.

Stupii solo quando la bicicletta di famiglia cadde gravemente inferma e allora si potè assistere allo spettacolo dell’ansia di tutti per la sorte della povera bicicletta non già perché le volessero un po’ di bene ma perché costava danaro e non la si era nemmeno, tutta pagata. Mia madre partecipava all’indignazione del capo di casa senza pensare che l’agonia della bicicletta rappresentava uno dei suoi maggiori trionfi, e sarebbero finite le sue ansie per il primogenito e del secondogenito, che lavorava sott’acqua, avrebbero saputo che cosa pensare. Ma non voleva il capo di casa aver buttato quattrocento lire dalla finestra e così pretendeva che la bicicletta non uscisse di lì e quasi quasi le avrebbe attaccato un cartellino: «son costata L. 400 più L. 25,70 di riparazioni e cambiamento della catena a rulli». Dopo il cambiamento della catena a rulli si sarebbe accolta perfino l’idea della sentinella che monta la guardia alla bicicletta risanata. Bisognava esser pazzi per credere di poter impunemente impolverare e infangare un oggetto di lusso, come volere che una poltroncina di raso o una specchiera con la sua coiffeuse sfidino un temporale in mezzo a un campo.

— Lasciala stare, la bicicletta, perdio! Quello risponde con un ghigno quasi affettuoso. È indubbiamente la sconfitta delle persone ragionevoli, in tempi di ragionevolezza dolce e vile. Così assistette ancora, la mamma, alla pulitura della bicicletta, e io quasi mi divertivo a immaginare il suo cuore sospeso quando lo straccio, entrava nella raggiera, e poi giù lungo la catena: sentivo il suo sconforto quando il primogenito, ormai smaliziato, staccava la borsa dal sellino, la apriva e metteva fuori quella specie di ferri chirurgici (martelletto, chiave inglese) e lì manovrava, poi ripartiva. Oh Dio! Che avverrà di quel fanciullo di diciotto anni che si getta, pedalando, su tutte le vie della vita? Come arrestarlo? Come impedire ch’egli ci ritorni imbrattato di mota e sangue, ferito, massacrato, forse boccheggiante, morente? Vedo il viso di lei farsi più piccolo dall’angoscia: non si può credere come fossero pusillanimi, allora, le madri. Ed ecco perfino un giuramento:

— Promettimi, promettimi che almeno tu non imparerai ad andare in bicicletta. Lo giuri?

— Lo giuro.

— Dio, ti ringrazio.

Dlinn… dlinn…

* * *

La bicicletta — non so come — è rimasta, la bicicletta — non so come — il secolo nuovo l’ha benignamente accettata…

(tratto da Non so andare in bicicletta, in Parole e musica, Vallecchi, 1936, pp. 284-290)

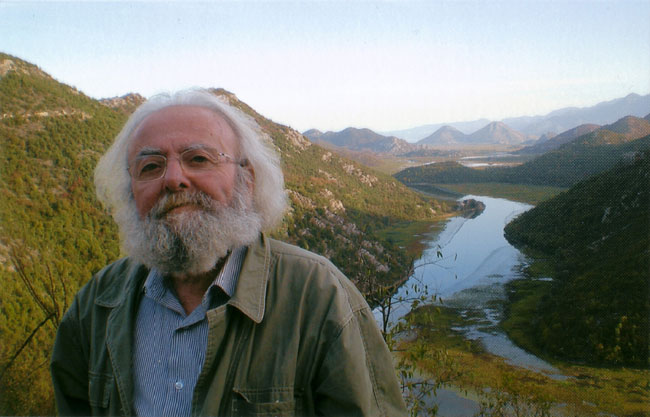

(l’immagine è Dinamismo di un ciclista, di Umberto Boccioni, 1913, olio su tela, collezione Peggy Guggenheim, Venezia)